[環境] 環境マネジメント

環境方針

青山商事グループ環境方針

基本理念

青山商事グループは、グループ全体の経営理念である「持続的な成長をもとに、生活者への小売・サービスを通じてさらなる社会への貢献を目指す」ことを念頭に、国連の「持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)」や気候変動枠組条約に基づいて策定された長期目標、生物多様性条約や枠組みなどの国際合意を尊重したうえで、環境保全が人類共通の重要課題と認識し、ステークホルダーと協働しながら事業活動において環境負担への低減に努め、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

環境保全活動を確実に実行していくため、下記の行動指針に基づき環境パフォーマンスの向上に取り組み、その成果についての情報を開示し、社会からの信頼の向上に努めます。

本方針は、青山商事グループの事業活動全体に適用され、社外に対し公開します。

環境行動指針

1.環境法令等の遵守

世界各国及び日本の環境関連法令、地域の条例・協定を遵守します。

2.環境目標及び環境目的の達成に向けた活動

環境目標及び環境目的を定め、目標の達成状況を定量的に評価し、その達成に努めます。

3.環境マネジメントの構築

環境マネジメントシステムを構築・運用し、継続的改善を図りながら、環境パフォーマンスの向上に努めます。

4.商品の環境への配慮

商品の開発において、原材料から廃棄までのすべての段階で環境が配慮され、環境負荷が小さい商品づくりを目指します。

5.エネルギー効率化の推進

2050年カーボンニュートラルの達成に向けて、省資源、資源の循環利用、省エネルギー、再生可能エネルギー100%の利用、節水等の環境負荷を低減する取り組みを実施し、事業活動全般でエネルギー効率化を図ります。

6.サプライヤーと消費者との関係

青山商事グループのサプライヤーと協力をして、環境負荷を低減する取組みを実施していきます。また、消費者であるお客様とともに、使用済み商品の回収・再資源化を推進し、循環型社会の形成に貢献していきます。

7.生物多様性への対応

生物多様性の保全と回復、また持続可能な利用を促進するため、生物多様性に配慮した調達に取り組むとともに、自然と共生する社会の実現に向けて貢献していきます。

8.情報開示の推進

環境活動及びその成果についての情報開示を通じて、環境問題に関するステークホルダーの関与と対話を図り、能力構築とともに改善に活かします。

9.環境問題への意識の向上

グループ全体の役員、従業員及び取引関係者の環境問題に対する意識を高めるための教育や啓発活動を推進します。また、グループ全ての役員及び従業員に、日々の業務の中で環境保全活動や地域貢献活動も推進します。

本方針は、当社の取締役会の承認を得ており、代表取締役社長により署名されています。

制定日 2021年7月1日

改定日 2024年9月10日

青山商事株式会社

代表取締役社長

TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づく情報開示

当社は、グループ全体の経営理念として「持続的な成長をもとに、生活者への小売・サービスを通じてさらなる社会への貢献を目指す」ことを掲げています。2024年~2026年度中期経営計画においては、前中期経営計画を引継ぎ、主力事業であるビジネスウェア事業の変革と挑戦、グループ経営の推進およびサステナブルへの取組を経営ビジョンとして明記しています。

昨今、社会全体における気候変動リスクの顕在化に伴い、国連の「持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)」や気候変動枠組条約をはじめとする脱炭素および省エネルギーへの要請が高まっています。こういった背景を踏まえ、当社は持続的な成長を達成するため、環境負担の低減に基づいた事業構造の変革を推進する必要があると捉えています。

このような経営ビジョン・環境保全などを含めた経営方針に従い、当社はこれまでにESGへの取り組みに関する非財務的情報を取りまとめた「ESG DATA BOOK」を2022年から発行しているほか、TCFDの提言に沿ったCDP(旧Carbon Disclosure Project)への回答などにより情報開示を行ってきました。さらに2023年4月よりTCFD提言への賛同を表明しており、TCFDのフレームワークに沿った情報開示を行っております。今回の情報開示ではTCFD提言に基づき、シナリオを用いた分析結果を記載しています。

当社は、今後もステークホルダーと協働を行い、環境保全活動の推進と適切な情報開示に努めてまいります。

ガバナンス・リスク管理

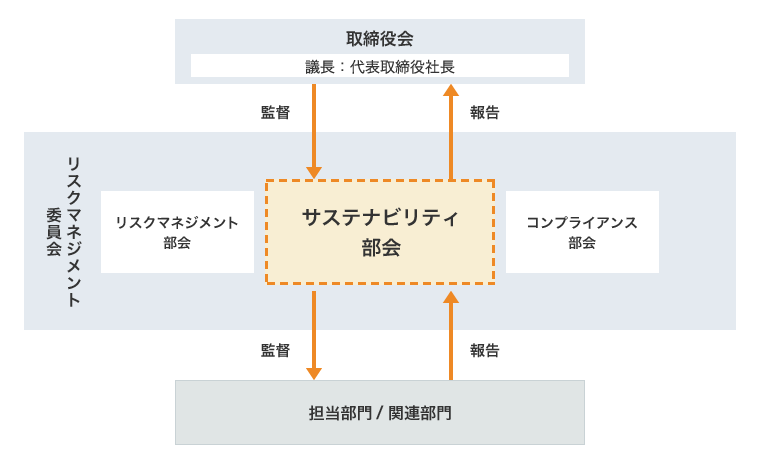

当社は経営理念に基づき、8項目から構成される環境行動指針を設定し、事業活動での環境負荷低減に取り組んでいます。このような気候変動を含む環境関連への取り組みは、2023年に設置されたサステナビリティ部会を中心に行っています。サステナビリティ部会はリスクマネジメント委員会に設置された部会の一つであり、全社横断的なサステナブル経営の推進と企業価値の向上を目的としています。具体的な活動として、サステナビリティに関する基本方針や目標、計画の策定、重要課題の決定を行うほか、リスクと機会の評価・管理などを担っています。これらの事項はサステナビリティ部会から取締役会に定期的に報告され、最終的な意思決定が行われます。なお、実務においては取締役会より任命された、当社のESG戦略を統括している取締役兼専務執行役員が主導となり、気候関連問題のリスク/機会に対する評価および管理を担当しています。

会議体/担当部門 |

役割 |

|---|---|

取締役会 |

サステナビリティ部会の報告を受け環境戦略を策定。気候関連問題の監督について最終責任を負う。 |

代表取締役社長 |

取締役会議長を務める。 |

リスクマネジメント委員会 |

代表取締役社長が委員長を務める。当社グループの事業に影響する様々なリスクについて、影響度、発生可能性、対策状況などを評価するほか、対策の優先度を検討し、モニタリングを行う。 |

リスクマネジメント部会 |

・経営リスクについての報告と協議 |

コンプライアンス部会 |

・コンプライアンスに係る重要事項の協議および状況確認 |

サステナビリティ部会 |

サステナブル経営の全社横断的な取り組みの強化と企業価値の向上を目的として2023年に新設された組織。取締役および取締役会が選任した者により構成される。取締役会で決議・指示された事項の進捗管理およびモニタリングを実施し、定期的に取締役会へ報告を行う。 |

戦略

2030年におけるCO2排出量2013年度比46%削減、2050年カーボンニュートラル達成という国の目標をもとに、当社は中長期的な環境経営を推進するべく、TCFD提言に示された項目に沿ってリスク・機会の特定を行いました。

また、TCFD提言に基づき、脱炭素への取り組みが進展する1.5℃シナリオと脱炭素への特段の措置が講じられない4℃シナリオという複数のシナリオを用い、定性的および定量的な分析を行いました。参照したシナリオの詳細は以下の通りです。

対応するシナリオ |

1.5℃(2℃)シナリオ |

4℃シナリオ |

|

|---|---|---|---|

概要 |

2100年の気温上昇が19世紀後半から1.5℃に抑えられるシナリオ。規制の強化、導入などの脱炭素社会への移行に伴うリスクの影響が大きい。一方、物理リスクの影響は4℃シナリオと比較して相対的に小さい。 |

2100年の気温上昇が19世紀後半から4℃上昇するシナリオ。異常気象の激甚化や平均気温上昇など、物理リスクの影響が大きい。一方、移行変動に関する規制強化は行われないため、移行リスクの影響は小さい。 |

|

シナリオ |

移行 |

Net-Zero Emissions by 2050 scenario (NZE) Announced Pledges Scenario (APS) |

Stated Policy Scenario (STEPS) |

物理 |

Representative Concentration Pathways (RCP2.6) |

Representative Concentration Pathways (RCP8.5) |

|

1.5℃(2℃未満)シナリオにおける当社の主なリスクとして、プラスチック規制による包装材、ハンガー、繊維など調達コストの増加が考えられます。その他、炭素税をはじめとするカーボンプライシングメカニズム導入による輸送費用の変動や操業費用の増加、顧客選好の変化による需要減少の恐れなどのリスクを特定しました。一方、環境性能を重視する方向への顧客選好の変化については機会としても捉えています。当社は現在、サステナブルな商品の開発や推進、導入を進めており、廃棄後に自然の働きで分解される生分解性繊維であるベンベルグ®(キュプラ)をスーツ・ジャケットの裏地に使用しているほか、節水染色技術を活用した生地であるELANCOをビジネスウェアの一部に採用しています。また、プラスチック・スマートに賛同し、衣類の原料や包装資材のリサイクル素材化、プラスチックハンガーのリサイクルなどを実施し、環境配慮、水使用量の削減、生物多様性の保全に貢献しています。今後も環境配慮型商品の開発・販売を行うとともに、ライフサイクル全体におけるCO2排出量の削減に取り組んでまいります。

4℃シナリオにおける当社の主なリスクとしては、異常気象の激甚化による操業停止、納品遅延などの発生が考えられます。また、平均気温の上昇により、オフィスや店舗における電力使用量が増加する可能性も考えられます。このような背景から当社は、BCP(事業継続計画)の策定をはじめ、大規模な自然災害が発生した場合に、代表取締役や管理本部長を中心とした緊急対策本部を迅速に立ち上げる体制を構築しているほか、定期的に防災訓練を実施しており、防災・減災の実現に向けた対策を講じています。その他、当社は自治体との連携強化にも努めております。大規模災害の発生時には義援金の寄付および衣料品の支援を行うほか、災害対策の強化に取り組む自治体や離島を含む遠隔地に対して防災毛布を寄贈しており、地域全体での防災・減災を図っています。事業の展開については、現在販売しているクールビズ対応商品の市場拡大を目指すと同時に、平均気温の上昇に対応した新たな機能性商品の販売も検討しており、既に導入しているサンプロテクト機能、接触冷感機能などにおいても議論を続け、機会創出を図ってまいります。

リスク機会一覧表

種類 |

期間 |

リスクの概要 |

1.5℃シナリオでの影響度 |

4℃シナリオでの影響度 |

|

|---|---|---|---|---|---|

移行 |

政策・規制 |

中期~長期 |

・炭素税の導入 炭素税の導入により、電力消費にかかる費用が増加する。 |

|

|

中期~長期 |

・GHG排出規制/化石燃料の使用に関する規制 エネルギー使用に関して高効率な設備(照明、空調など)の導入にかかる費用が発生するほか、商品製造にかかるコスト、輸送コストなどが変動する。 |

|

|

||

短期~長期 |

・プラスチック規制 プラスチック資源を用いた包装材やハンガーの調達費用が増加するほか、リサイクルポリエステルへの需要が増加し、資源競争が過熱する恐れがある。 |

|

|

||

短期~中期 |

・再エネ政策 使用電力の再生可能エネルギーへの移行により、電気代が増加する。 |

|

|

||

市場 |

中期~長期 |

・顧客行動変化 環境配慮型商品への需要が高まり、この需要に応えられない場合、売上が減少する。 |

|

|

|

評判 |

短期~長期 |

・顧客/投資家の評判変化 気候変動への取組みが消極的であると認識された場合、企業イメージの低下、資金調達の難化および株価低下を招く恐れがある。 |

|

|

|

物理 |

急性 |

中期~長期 |

・異常気象の激甚化 生産地の被災や物流の寸断および店舗の直接的な被害によって操業が停止し、販売機会の損失を招く恐れがある。 |

|

|

短期~中期 |

・干ばつ 干ばつがもたらす原材料(綿)の生育不良により、調達費用が増加する。 |

|

|

||

慢性 |

長期 |

・平均気温上昇/気象パターンの変化 空調設備の使用により電気代が増加するほか、天候不順によって需要予測が困難になり、在庫過多・在庫不足などのリスクが増加する。また、防寒商品(コートなど)の需要減少により売上機会が減少する。 |

|

|

|

種類 |

期間 |

機会の概要 |

1.5℃シナリオでの影響度 |

4℃シナリオでの影響度 |

|

|---|---|---|---|---|---|

移行 |

政策・規制 |

短期~長期 |

・リサイクル規制 商品のリサイクル・リユースを促進、新サービスの展開(商品修理サービスなど)により、売上が増加する。 |

|

|

短期~長期 |

・再エネ/省エネ政策 太陽光パネルの設置による自家消費型発電の使用推進や政策に準拠した省エネへの取組みにより、エネルギー使用に関する支出が減少する。 |

|

|

||

技術 |

短期~中期 |

・低炭素技術の進展 モーダルシフトの促進により、海上輸送や鉄道輸送の環境整備が行われ、輸送コストが削減される。 |

|

|

|

市場 |

中期~長期 |

・顧客行動変化 環境配慮型商品への需要が高まり、この需要に応えることで、売上機会の増加につながる。また、エシカル志向の広がりにより、当社が既に展開しているリペアサービス事業やリユース事業の売上が増加する。 |

|

|

|

評判 |

短期~長期 |

・顧客/投資家の評判変化 気候変動への取組みが積極的であると認識された場合、企業イメージの向上、新たな資金調達の可能性および株価上昇につながる。 |

|

|

|

物理 |

急性 |

中期~長期 |

・異常気象の激甚化 BCP対策を強化することにより、企業のレジリエンス性および企業価値の向上につながる。 |

|

|

慢性 |

長期 |

・平均気温上昇 平均気温上昇に対応した機能性商品(涼感スーツなど)の販売により売上機会が増加する。 |

|

|

|

<時間軸>

記載項目 |

定義 |

|---|---|

短期 |

0年~3年後に発生が想定されるもの |

中期 |

4年~10年後に発生が想定されるもの |

長期 |

11年~30年後に発生が想定されるもの |

<影響度>

記載項目 |

定義 |

|---|---|

|

事業および財務への影響が大きくなることが想定される |

|

事業および財務への影響がやや大きくなることが想定される |

|

事業および財務への影響が軽微であることが想定される |

定量的に分析が難しい項目となる。 |

<分析条件>

- 炭素価格/排出権取引:炭素税の導入により発生するコストを試算しています。試算にあたっては主に燃料使用量、電力使用量を参照しました。低炭素社会に移行するシナリオにおいては各種政策・規制により課税額が上昇することが予測されています。

- エネルギーコストの変化:化石燃料価格や電力価格の変動による財務的影響を試算しています。試算にあたっては主に輸送量、電力使用量を参照しました。低炭素社会への移行に当たり、電力価格が上昇することが予測されています。

- 異常気象の激甚化:自社拠点の被災やサプライチェーンの寸断を背景とした操業停止、遅延による被害額を試算しています。試算にあたっては主に国内各拠点の従業員数や在庫試算額を参照しました。

財務的影響

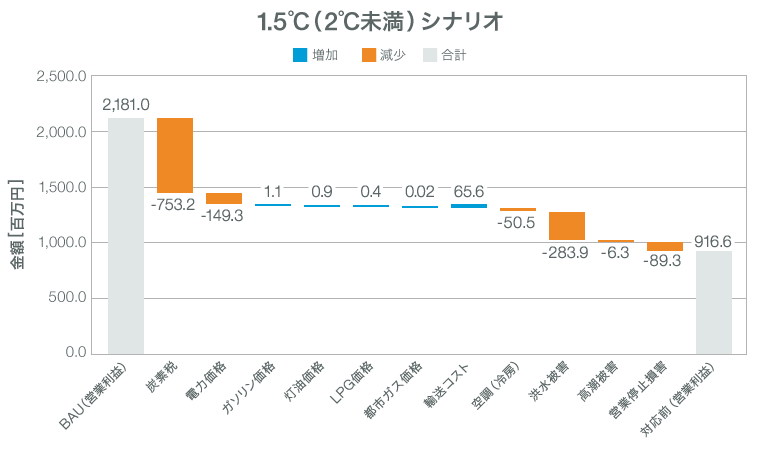

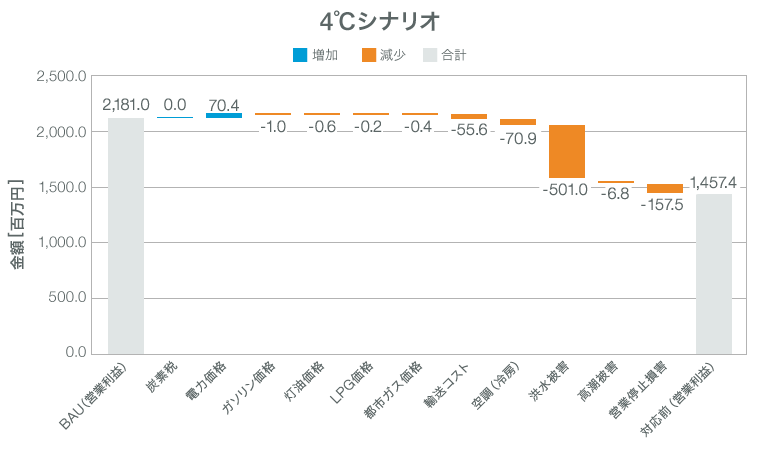

定量的な分析が可能な項目について、1.5℃(2℃未満)シナリオおよび4℃シナリオの2つの世界観に基づき、財務的影響額を算出、視覚化いたしました。

BAU(営業利益)は2022年3月期の営業利益とし、その額から財務的影響額を足し引きした結果をウォーターフォールグラフで示しています。

指標と目標

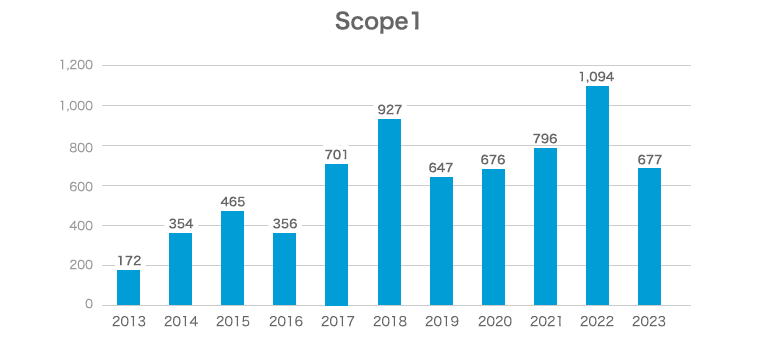

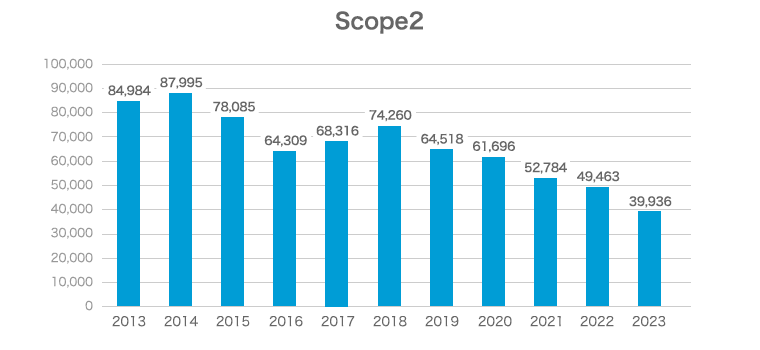

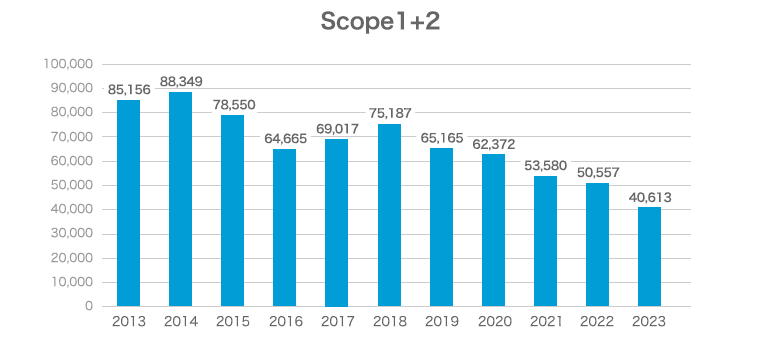

日本における温室効果ガス(CO2等)排出量は、2030年度に2013年度比で46%削減という目標が掲げられました。気候変動をめぐる状況は一刻の猶予もなく、当社においても排出するCO2を削減していくことは責務であると認識しています。そのため、当社グループは2021年度に環境方針を策定し、前中期経営計画では2023年度に2013年比、Scope2におけるCO2排出量を30%削減するとした中、期中に43%削減へ上方修正した目標に対し、53.0%の削減を達成しました。そして、2024年~2026年度中期経営計画では、2026年度に2013年比、Scope1+2におけるCO2排出量(85,156t-CO2)から59%(約50,242t-CO2)削減することを新たな目標としています。

Scope/カテゴリ |

算定対象となる排出 |

排出量 (t-CO2) |

増減率 |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

2021年度 |

2022年度 |

2023年度 |

2024年度 |

|||||

Scope1 |

直接排出 |

事業者自らによる温室効果ガスの排出 |

796 |

1,094 |

677 |

841 |

24.2 |

|

Scope2 |

間接排出 |

他社から供給された電力、熱、蒸気の使用による排出 |

52,784 |

49,463 |

39,936 |

38,146 |

-4.5 |

|

Scope1+2 合計 |

53,580 |

50,557 |

40,613 |

38,987 |

-4.0 |

|||

Scope3 |

事業者の活動に関連する他社の排出 |

|||||||

カテゴリ |

1 |

購入した製品・サービス |

原材料・部品、容器・包装等が製造されるまでの活動に伴う排出 |

319,678 |

406,416 |

391,474 |

345,462 |

-11.8 |

2 |

資本財 |

自社の資本財の建設・製造に伴う排出 |

9,106 |

8,916 |

10,752 |

6,780 |

-36.9 |

|

3 |

Scope1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 |

調達している燃料/電力の上流過程(採掘、精製など)に伴う排出 |

7,666 |

7,227 |

7,122 |

7,031 |

-1.3 |

|

4 |

輸送、配送(上流) |

購入した製品・サービスのサプライヤーから自社への物流/物流サービスに伴う排出 |

15,862 |

16,366 |

7,530 |

8,594 |

14.1 |

|

5 |

事業から出る廃棄物 |

自社で発生した廃棄物の輸送処理に伴う排出 |

2,297 |

2,200 |

921 |

929 |

0.9 |

|

6 |

出張 |

従業員の出張に伴う排出 |

295 |

420 |

368 |

384 |

4.3 |

|

7 |

雇用者の通勤 |

従業員が通勤する際の移動に伴う排出 |

1,434 |

884 |

430 |

382 |

-11.2 |

|

8 |

リース資産(上流) |

自社が賃借しているリース資産の操業に伴う排出 |

ー |

ー |

ー |

ー |

ー |

|

9 |

輸送、配送(下流) |

自社が販売した製品の最終消費者までの物流(輸送、荷役、保管、販売)に伴う排出 |

ー |

ー |

ー |

ー |

ー |

|

10 |

販売した製品の加工 |

事業者による中間製品の加工に伴う排出 |

ー |

ー |

ー |

ー |

ー |

|

11 |

販売した製品の使用 |

消費者/事業者による製品の使用に伴う排出 |

ー |

ー |

ー |

ー |

ー |

|

12 |

販売した製品の廃棄 |

消費者/事業者による製品の廃棄時の処理に伴う排出 |

2,469 |

3,268 |

2,003 |

1,949 |

-2.7 |

|

13 |

リース資産(下流) |

自社が賃貸事業者として所有し、他社に賃貸しているリース資産の運用に伴う排出 |

ー |

ー |

13,721 |

15,397 |

12.2 |

|

14 |

フランチャイズ |

フランチャイズ加盟店における排出 |

ー |

ー |

ー |

ー |

ー |

|

15 |

投資 |

投資の運用に伴う排出 |

ー |

ー |

ー |

ー |

ー |

|

Scope3 合計 |

358,807 |

445,696 |

434,321 |

386,908 |

-10.9 |

|||

Scope1+2+3 合計 |

412,388 |

496,253 |

474,934 |

425,895 |

-10.3 |

|||

Scope1:直接的温室効果ガス排出量(燃料の燃焼、商品の生産など)

Scope2:間接的温室効果ガス排出量(電力、熱利用など)

Scope3:サプライチェーン排出量

※上記表の「━」は算定対象外であることを示す

また、排出量データの信頼性向上を目的として、一般財団法人日本品質保証機構(JQA)に第三者検証を依頼しています。詳細は以下のとおりです。

一般財団法人日本品質保証機構(JQA)による第三者検証報告書 日本語 / 英語

青山商事の算定データおよび算定方法について、ISO14064-3※に準拠した検証を実施いたしました。

その結果、重要な点において収集、報告されていないと認められる事項はないことが報告されました。

ISO14064-3:温室効果ガスに関する主張の妥当性確認および検証のための仕様並びに手引